民泊事業を始める上で、建築基準法は非常に重要なポイントです。

旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)では、適用される規定や手続きが異なるため、それぞれの法律に基づいて注意すべき点を整理します。

旅館業法に基づく民泊

旅館業法は、ホテル、旅館、民宿など宿泊施設全般の運営に関して許可制度を定めています 。旅館業法に基づいて民泊を行う場合、建築基準法上の用途が「ホテルまたは旅館」となるため、以下の点に注意が必要です。

用途地域

◇ 都市計画法で定められた用途地域によっては、ホテルや旅館の建設が禁止されている場合があります 。具体的には、各住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では、原則としてホテル・旅館業はできません。

◇ 第一種住居地域では、床面積が3,000平方メートルを超えるホテル・旅館業は実施できません。

👉旅館業は都市計画法に基づく用途地域で、営業可否が異なります。特に住居専用地域や工業地域では営業できない場合があります

用途変更

旅館業における用途変更は、建物の使用目的を「住宅」から「ホテルまたは旅館」へ変更する手続きです。

◇ 必要な場合

既存建物の旅館業に供する部分の面積が200㎡を超える場合、建築確認申請が必要です。200㎡以下であっても、手続きは不要ですが、建物全体が建築基準法に適合している必要があります。

◇ 場所の制限

第一種・第二種低層住居専用地域や工業地域など、旅館業を営めない用途地域があります。

◇ 建物の適合性

既存建物が適法に建築・維持されている必要があり、特に検査済証の有無が重要です。不適合部分は是正工事が必要です。

◇ 構造・設備

ホテル・旅館は建築基準法上の特殊建築物に分類され、より厳しい耐火構造、竪穴区画、階段寸法などの防火・避難基準が求められます。

👉用途地域、建築基準法、消防法、条例への適合が主な注意点です

接道義務

旅館業における接道義務の要件と注意事項は以下の通りです。

◇ 接道義務の原則

建物を建てる際、幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります 。

これは、火災などの災害時に避難経路を確保し、消防車や救急車が通行できるようにするためです。

◇ 旅館業の特例

旅館・ホテルは建築基準法上「特殊建築物」に分類され、東京都など多くの自治体では条例により、その床面積の合計に応じて4メートル以上の接道長が求められるなど、より厳しい基準が課されます。

◇ 注意事項

接道義務を満たさない物件は「再建築不可」となり、旅館業の営業許可取得が非常に困難になる場合があります。

👉旅館業民泊は、通常2m接道が条例で4m以上必要もあり

立地

旅館業の営業許可申請や事前審査の際、計画施設の立地が学校、児童福祉施設、図書館、公園などの周辺100m(または110m)以内にある場合、関係機関への意見照会が必要となります。

この目的は、旅館の設置がこれらの施設の清純な環境を著しく損ねる恐れがないかを確認することです。意見照会先は、教育委員会、こども青少年局、建設局など多岐にわたります。この照会プロセスがある場合、許可取得までの事務処理に通常より時間がかかることがありますのでご留意ください。

消防設備

◇ 消防法に基づき、一定の消防設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)の設置が義務付けられる場合があります。

◇ 防火管理者の選任が必要になることもあります。

◇ 旅館業の許可申請時には、消防法令適合通知書の添付が必要です。

👉旅館業は消防法で、規模に応じ消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの設備設置が義務付けられます。防火管理者選任や消防法令適合通知書も必須です。

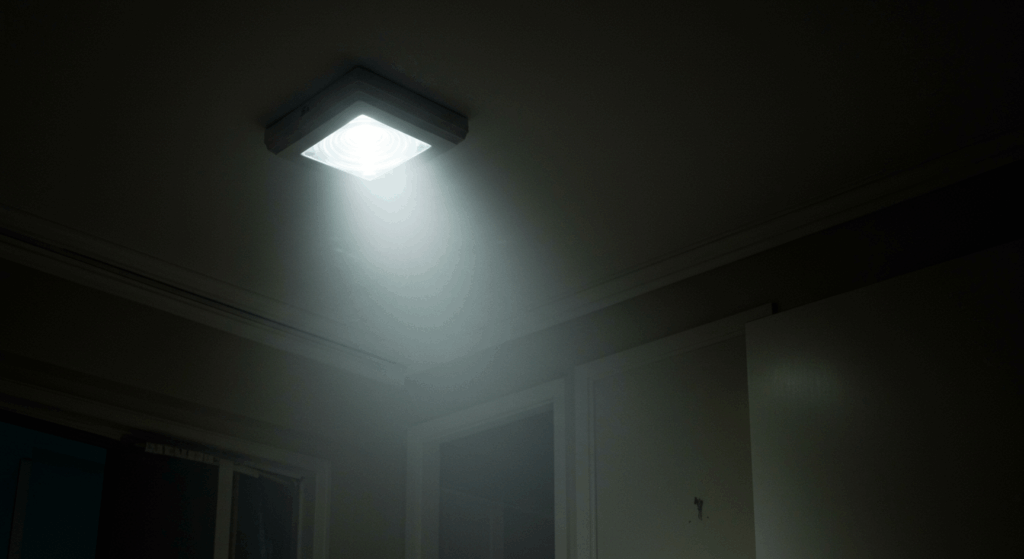

非常用照明器具

旅館業運営において、建築基準法施行令で定められている非常用照明器具は、地震や火災などによる停電時、利用者の安全な避難を助けるための照明設備です。法令で定められる主な内容は以下の通りです。

| 項目 | 内容 | 関連条文 |

| 設置義務 | ホテル・旅館の居室、そこから地上への避難通路(廊下、階段など) | 令第126条の4 |

| 照度基準 | 直接照明で床面1ルクス以上(LED・蛍光灯は2ルクス以上) | 令第126条の5 |

| 点灯時間 | 停電時自動切替、予備電源で30分以上点灯維持 | 令第126条の5 |

| 構造特徴 | 火災時の温度上昇でも光度低下が少ない構造 | 令第126条の5 |

| 適合製品 | 「JIL適合マーク」付きの製品は法令に適合します |

👉旅館業の非常用照明は、避難安全のため客室等に原則必要

民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく民泊

に基づく民泊.png)

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、住宅を宿泊施設として活用する民泊を対象とした法律です 。民泊新法に基づいて民泊を行う場合、建築基準法上の用途は「住宅」として扱われるため、旅館業法に比べて規制が緩和されています。

用途地域

◇ 民泊新法では、原則として全地域で営業可能です。ただし、市街化調整区域など、一部地域では制限がある場合がありますので、所管部局への確認が必要です。

◇ 工業専用地域では、建築基準法により住宅自体の立地が禁止されているため、住宅宿泊事業の実施可否については、所管部局に問い合わせる必要があります。

👉民泊新法では、建物の用途は「居宅・共同住宅」と扱われるため、旅館業とは異なり、用途地域による営業場所の制限は少ない

用途変更

◇ 民泊新法の施設は、建築基準法上「住宅」として扱われるため、通常、用途変更は不要です。

接道義務

◇ 建物を建てる際、幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります。

◇ 接道義務を満たせない再建築不可物件でも、民泊新法(住宅宿泊事業)であれば、条件を満たせば民泊運営ができます。

消防設備

◇ 消防法に基づき、一定の消防設備(消火器など)の設置が義務付けられる場合があります。

◇ 旅館業法と比較して、消防設備の要件は緩和されています。

◇ 住宅宿泊事業の届出時には、消防法令適合通知書を添付する必要があります。

👉民泊新法では、非常用照明器具、火災報知器、避難経路の表示設置が義務付けられます。家主居住型は一部緩和されます。

非常用照明器具

民泊運営においても、原則として非常用照明の設置が必要です。

非常用照明器具に求められる構造は以下の通りです。

| 項目 | 内容 | 関連条文など |

| 照度基準 | 直接照明で床面1ルクス以上(LED・蛍光灯は2ルクス以上) | 令第126条の5 |

| 点灯時間 | 予備電源で停電時自動切替、30分以上点灯維持 | 令第126条の5 |

| 構造特徴 | 火災時の温度上昇でも光度低下が少ない構造 | 令第126条の5 |

| 適合製品 | 「JIL適合マーク」付きの製品は法令に適合します |

ただし、以下の場合は設置が免除されることがあります。

◇ 家主同居型で宿泊室の床面積が合計50㎡以下の場合。

◇ クローゼット、トイレ、浴室、外気に開放された通路など、居室でない部分。

◇V採光が確保された1階・2階の居室の一部や、床面積30㎡以下の居室で特定条件を満たす場合。

👉民泊新法は宿泊者安全のため非常用照明が必須、家主居住型は緩和あり

その他要件

◇ 台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている必要があります。

◇ 年間営業日数は180日以内に制限されています。

まとめ

旅館業法と民泊新法の主な違いをまとめると以下です。

| 旅館業法 | 民泊新法(住宅宿泊事業法) | |

| 建築基準法上の用途 | ホテルまたは旅館 | 住宅 |

| 用途地域 | 営業できない地域あり(各住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域) | 原則、全地域で営業可能(ただし、市街化調整区域等では制限がある場合あり) |

| 用途変更 | 床面積が200平方メートルを超える場合は、用途変更の確認申請が必要 | 原則不要 |

| 接道義務 | 必要 | 接道義務を満たせない物件でも、条件を満たせば可 |

| 消防設備 | 消防法に基づく設備の設置、防火管理者の選任が必要な場合がある | 消防法に基づく設備の設置が必要な場合がある(旅館業法に比べて要件は緩和) |

| 非常用照明器具 | ホテル・旅館の居室と避難通路に原則必要 | 原則必要だが、住宅のため広範な緩和・免除が多い |

| その他 | 旅館業法に基づく許可が必要 | 住宅宿泊事業法に基づく届出が必要(年間営業日数は180日以内) |

民泊運営を成功させるためには、建築基準法だけでなく、消防法や各自治体の条例も遵守するようにしましょう。また、周辺住民への配慮も忘れずに行い、良好な関係を築くように心がけましょう。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法・旅館業法に基づく民泊申請をサポートしています。お客様ごとに異なるご事情やご希望を丁寧にお聞きし、最適な手続きをご提案します。豊富な申請実績を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いします。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

ご参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

【民泊情報】

・「民泊」を始めるにあたり、保健所への事前相談は何を行うのか?

【旅館業】

届出の流れと必要書類を徹底解説!-1024x576.png)