2018年6月15日に施行された民泊新法(住宅宿泊事業法)で営業をする民泊施設は「住宅」という位置付けですが、消防設備に関しては注意が必要です。民泊新法届けでは、消防法令の基準を満たしていれば民泊開業がしやすいです。消防法令の基準を理解するためには、まず、届出住宅の建物用途を整理した上で、建物用途に紐づく消防法令の基準を把握しましょう。

民泊の消防法令上の用途

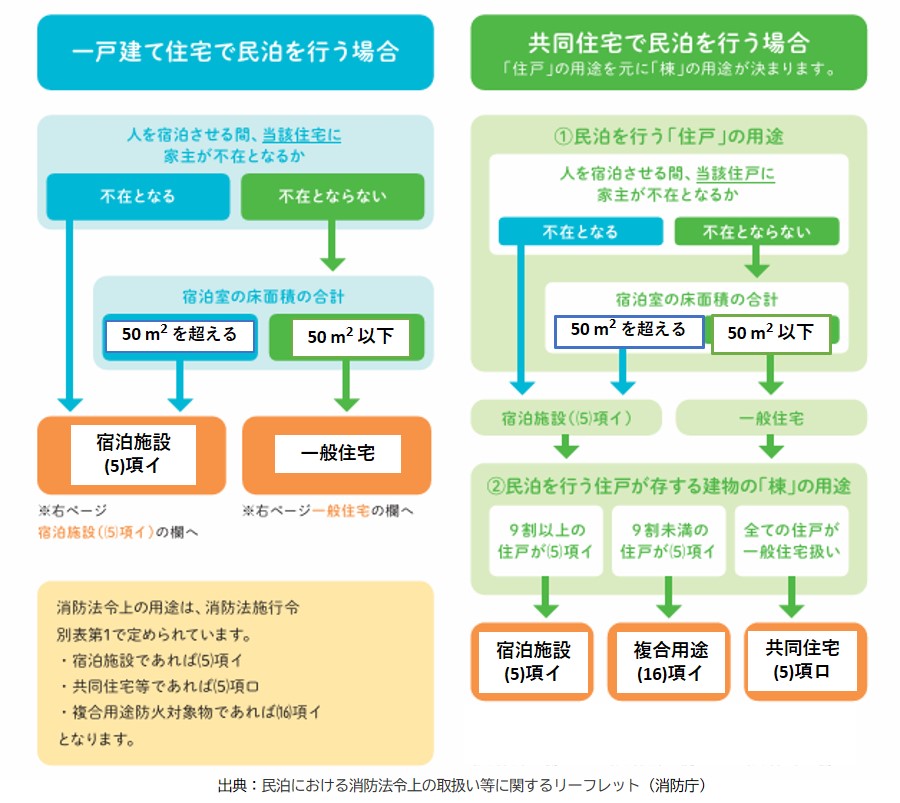

住宅を活用して民泊を営む場合、下表に示すように宿泊室の床面積や家主の居住有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。ホテルや旅館業などの宿泊施設は通常の住宅よりも厳しい条件の消防設備の設置が義務つけられています。

自分の住んでいる家の一部を貸し出すスタイルの民泊で、宿泊客の寝室が50㎡以下の場合は「住宅」となり、自動火災報知機の設置も不要です(一般住宅として、住宅用火災警報器の設置は必要)。

自分の住んでいる家の一部を貸し出すスタイルの民泊であっても、宿泊客の寝室が50㎡を超す場合は5項(イ)の消防設備となります。旅館・ホテルと同じ消防設備が必要になり、全てに自動火災報知機の設置が必要になります。

👉民泊の消防法令上の用途は、家主の在/不在と宿泊室の床面積で決まり、一般住宅・共同住宅または宿泊施設・複合用途などに分類されます

消防法による主な対応

上記で運営用途を「一般住宅」「共同住宅」「宿泊施設」「複合用途」に分類したら、各項目ごとに満たすべき条件が定まります。以下は、消防庁が公開している消防の基準です。

民泊では自動火災報知設備の設置が必要なケースが多いです。一方で、一戸建て住宅を使った民泊の場合、民泊を利用する人が宿泊している間、家主が在宅し、なおかつ宿泊室の床面積の合計が50㎡以下であれば、一般住宅として判定されるため、自動火災報知設備は必要ありません。対照的に、同じ一戸建て住宅であっても家主不在となる場合は、自動火災報知設備を設置しなければいけません(条件によっては、「特定小規模施設用自動火災報知設備」の緩和措置あり)。詳細は消防庁の「民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット」を参照ください。

| 建物用途 | 一般住宅 | 共同住宅 (5)項ロ | 宿泊施設 (5)項イ | 複合用途 (16)項イ |

|---|---|---|---|---|

| 消火器 | – | ① 延べ面積150㎡以上のもの ② 地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの | ① 延べ面積150㎡以上のもの ② 地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの | ① 延べ面積150㎡以上のもの ② 地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの |

| 自動火災報知設備 | – | 延べ面積500㎡以上のもの等 | 全てのもの | ・延べ面積300㎡未満のもの ・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ) |

| 住宅用火災警報器 | 寝室等に設置 | 自動火災報知設備があれば不要 | – | 自動火災報知設備があれば不要 |

| 誘導灯 | – | 地階・無窓階・11階以上の階 | 全てのもの | 全てのもの |

| スプリンクラー設備 | – | 11階以上の階 | ・11階以上のもの ・延べ面積6000㎡以上のもの等 | ・11階以上のもの ・⑸項イ部分が3000㎡以上のもの 等 |

| 消防用設備等の点検報告 | – | 点検が年2回 報告が3年に1回 | 点検が年2回 報告が年1回 | 点検が年2回 報告が年1回 |

| 防火管理 | – | 建物全体の収容人数が50人以上のもの | 建物全体の収容人数が30人以上のもの | 建物全体の収容人数が30人以上のもの |

| 防火物品の使用 | – | 高さ31mを超えるもの | 全てのもの | ・高さ31mを超えるもの ・⑸項イ部分 |

参考:民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット 消防庁

👉民泊の消防法による主な対応は、用途区分に応じて自動火災報知設備・消火器・誘導灯等の設置、防火管理者選任などです

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法・旅館業法に基づく民泊申請をサポートしています。お客様ごとに異なるご事情やご希望を丁寧にお聞きし、最適な手続きをご提案します。豊富な申請実績を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いします。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

ご参考:民泊申請の説明動画

民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。

【民泊情報】

・「民泊」を始めるにあたり、保健所への事前相談は何を行うのか?

【旅館業】

」の違い2-1024x536.png)

の届出の流れ|名古屋市-1024x576.png)