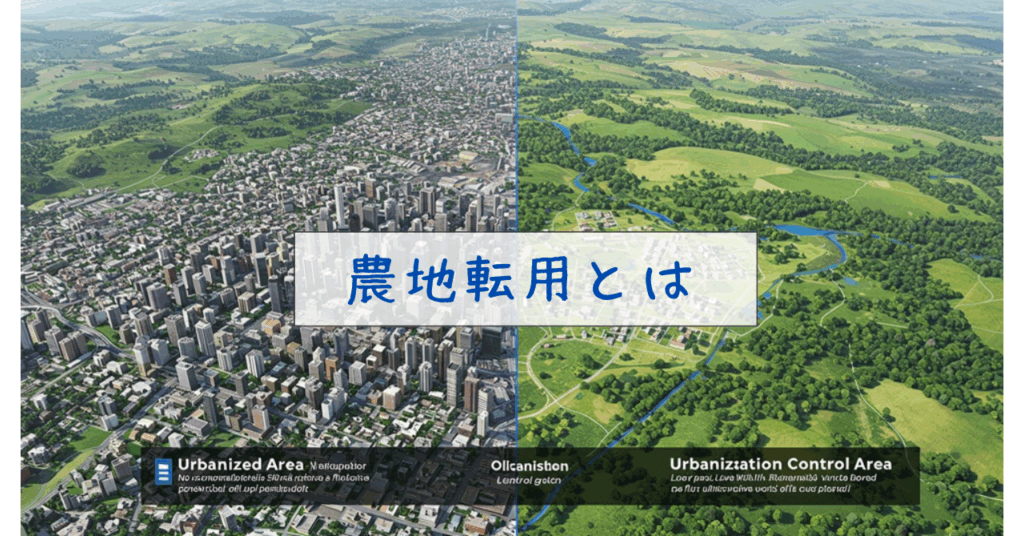

農地転用とは

農地転用とは、田畑などの農地を住宅用地、駐車場、工場敷地など、農業以外の目的に土地利用を変更することを指します。日本の食料生産基盤を保護するため、農地の転用には農地法に基づく許可または届出が必要とされています。許可なく転用を行うことは農地法違反となり、懲役や罰金などの罰則が科される可能性があります。

農地転用に関する手続きは、その農地が都市計画法上の「市街化区域」にあるか「市街化調整区域」にあるかによって大きく異なります。

◇ 市街化区域の場合

市街化を促進する区域のため、都道府県知事の許可は不要で、農業委員会への事前の届出で転用が可能とされています。手続きが比較的簡略化されており、受理通知書が発行されます。

◇ 市街化調整区域の場合

市街化を抑制すべき区域のため、都道府県知事の許可が必要とされており、規制が厳しくなります。許可を得るためには、届出よりも多くの書類と厳格な審査が求められ、許可証が発行されます。

農地転用許可がおりない・不許可になる主な事例

農地転用の許可申請が認められない主な理由は、大きく分けて以下の2つの基準を満たさない場合と、申請段階での問題に分けられます。

農地転用許可基準を満たさない場合

農地転用の許可は、「立地基準」と「一般基準」の2つの基準をクリアする必要があります。

農地転用許可の立地基準と不許可となる可能性

立地基準は、農地の立地条件や周辺の市街化状況に基づいて転用の可否を判断する基準です。

| 区分 | 概要 | 不許可となる主な理由/可能性 |

| 農用地区域内農地 | 市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された、特に生産性の高い優良農地。 | ・原則不許可。 ・転用するには「農振除外」という手続きが必要ですが、これは周辺状況への影響など多くの条件があり、認められることは非常に困難です。 |

| 甲種農地 | 市街化調整区域内で特に良好な営農条件を備えた土地。土地改良事業後8年以内の農地などが該当します。 | ・原則不許可。 ・例外的に、農家住宅の建築などやむを得ない事情や転用後の目的によっては許可される可能性もあります。 |

| 第1種農地 | 10ヘクタール以上の集団農地や、農業公共投資の対象となった生産力の高い農地。 | ・原則不許可。 ・甲種農地と同様、例外的に許可されるケースがあります。 |

| 第2種農地 | 生産能力が低い未整備農地や、市街地に近接している農地。 | ・代替性の条件あり その事業が他の土地(農地以外を含む)でも目的を達成できると認められる場合、許可されません。つまり、その土地でなければならない唯一の理由が必要です。 |

| 第3種農地 | 市街化区域内や、駅・公共施設から300m以内にある農地。 | ・比較的許可されやすい。 ・ただし、一般基準を満たすことが前提となります。 |

農地転用許可の一般基準と不許可条件の例

一般基準は、転用後の事業の確実性や、周辺農地への影響などを判断するための基準です。

| 項目 | 不許可条件の例 |

| 転用の確実性 | ・農地転用を行うために必要な資力や信用がないと認められる場合。資金計画の妥当性も審査されます。 ・転用行為の妨げとなる権利を有する者(例えば、賃借権者、共有者など)の同意が得られていない場合。 ・許可を受けた後、遅滞なく転用事業を行う見込みがない場合。工事着工時期や完了時期が重要です。 ・事業の施行に関して必要な行政庁の免許、許可、認可などの他法令による処分が得られる見込みがない場合。 |

| 被害防除措置の妥当性 | ・転用によって、土砂の流出、崩壊などの災害を発生させるおそれがあると認められる場合。 ・農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合。 ・周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合(例:日照、通風の阻害、集団農地の蚕食や分断など)。これらの対策の概要を具体的に記入する必要があります. |

| 事業計画の適正性 | ・申請する農地の面積が、事業目的から見て適正ではないと認められる場合。 ・転用事業が宅地造成のみを目的とする場合(例外を除く)。 |

| 一時転用後の原状回復 | ・一時転用の場合に、事業完了後に農地として確実に復元されないと認められる場合。 ・農地復元誓約書などの提出が必要です. |

申請段階での問題

許可基準を満たしていても、以下の問題があると申請が受理されなかったり、不許可になったりする可能性があります。

◇ 添付書類に不備がある

提出書類に不足や誤りがあると、農業委員会から指摘を受け、是正が必要です。不備が解消されないと審査が進まず、転用スケジュールが遅れることがあります。

◇ 境界杭を設置していない

現地確認で土地の境界杭が確認できない場合、申請が断られる可能性があります。事前に確定測量などを済ませておくことが望ましいです。

◇ 申請時点で無許可で農地以外の活用をしている(違反転用)

許可を得る前に既に農地を他の用途に転用している場合、転用許可はおりません。この場合、原則として原状回復命令がなされ、これに従わないと罰則の対象となります。ただし、特に悪質な場合を除き、追認的な許可が得られるケースも多いです。

◇ 農業委員会の要注意リストに入っている

過去に農地法の違反行為(無断転用、虚偽申請、工事完了報告義務違反など)を行った経緯がある場合、転用許可がおりない可能性があります。

◇ 事業計画の内容に問題がある

提出された事業計画書の内容が不明確であったり、実現性が低いと判断されたりする場合も不許可の原因となります。特に資金不足や融資証明書の不備は、計画の確実性が認められないと判断されます。

◇ 隣接農地所有者の承諾がない、または説明が不十分である

隣接する農地の所有者や耕作者の同意が得られていない、または説明が不十分な場合、将来的なトラブルを避けるために許可が出ないことがあります。

農地転用許可がおりない場合の対処法

万が一、農地転用許可がおりなかった場合でも、いくつかの対処法が考えられます。

農振除外を検討する

「農用地区域内農地」のような原則転用不可の土地でも、農地の利用目的を変更する「農振除外」手続きが認められれば、実質的に農地転用に近い活用が可能になる場合があります。ただし、満たすべき要件が多く、手続きには半年から1年以上かかることもあります。

農地として活用・売却する

転用が難しい場合でも、農地のまま活用・売却する方法があります。

◇ 農地集積バンクの利用

農地を貸したい人と借りたい人をマッチングする事業で、借り手が見つかりやすくなるだけでなく、税制優遇措置が適用されるメリットもあります。

◇ 現役農家に農地を貸し出し、売却する

近隣の農家が農地の賃貸・買取を希望する場合があります。この場合も農業委員会の許可が必要ですが、農地のまま利用できるため、転用許可は不要です。

◇ 市民農園を開設する

法律上の手続きが不要な「農園利用方式」などがあります。

◇ 営農型太陽光発電を運営する

農地の上に支柱を立ててソーラーパネルを設置し、農業を続けながら売電収入を得る方法です。条件を満たせば一時転用許可で運用が可能です。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は各種許認可申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

ご参考:農地転用の説明動画

農地転用の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。