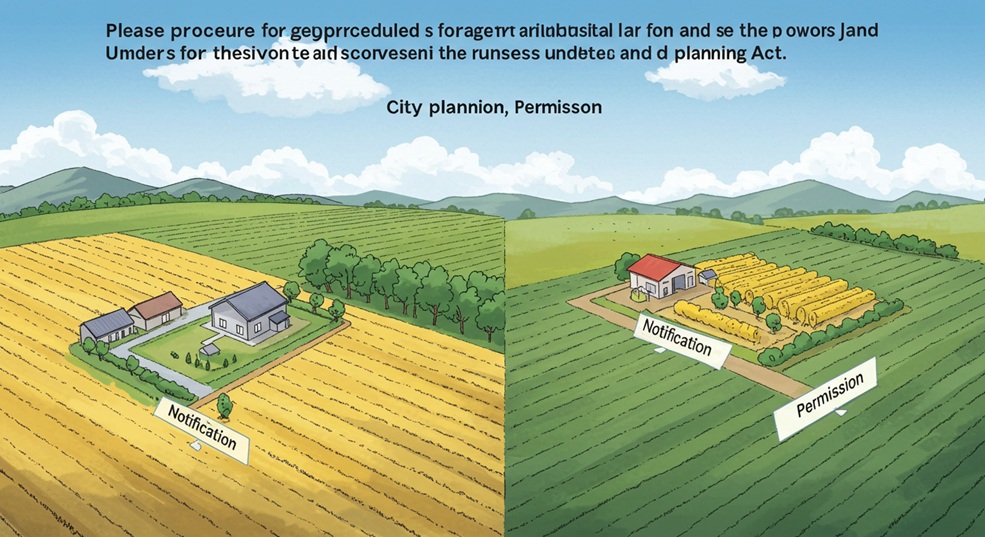

農地転用とは、農地を住宅敷地、工場、駐車場など、農業以外の目的で利用することです。これは、食料生産の基盤である大切な農地を守り、無秩序な開発を防ぎながら計画的に土地を利用するために、農地法という法律に基づいて手続きを行うことが義務付けられています。手続きには、主に「届出」と「許可」の2種類があります。

「届出」と「許可」の違い

農地転用の手続きは、転用したい農地が都市計画法上のどの区域に位置しているかによって、「届出」で済む場合と、より厳しい「許可」が必要になる場合に分かれます。

市街化区域内の農地の場合

◇ 「届出」 が必要です。

◇ 市街化区域は、都市として積極的に発展させていくことが予定されている地域です。そのため、農地の保護に関する規制は比較的緩やかで、手続きも簡略化されています。

◇ 書類を提出すると、約10日~2週間程度で手続きが完了したことを証明する「受理通知書」が発行されます。

市街化調整区域内や都市計画区域外の農地の場合

◇ 「許可」 が必要です。

◇ 市街化調整区域は、開発を抑制し、緑豊かな環境を保全すべき地域とされています。このため、農地を他の目的に転用することに対しては厳しい規制が設けられています。

◇ 「届出」に比べて、必要な書類の数が格段に多く、審査期間も約1ヶ月半~2ヶ月程度と長期間にわたります。また、資金計画の妥当性など、より詳細な審査が行われます。

農地転用に必要な書類

提出する書類の種類や部数は、手続きを行う市町村によって異なる場合がありますので、必ず事前に、該当の農業委員会事務局に問い合わせて確認することが重要です。

共通で必要となる書類(「届出」と「許可」のいずれにも必要となる可能性が高い書類)

| 書類の種類 | 概要 |

| 農地転用届出書 / 農地転用許可申請書 | ・農地を転用したいという内容を国や自治体に伝えるためのメインの書類です。 ・氏名、住所、土地の詳しい場所(地番)、登記簿上の地目(土地の種類)と現在の実際の地目、面積、そして何のために農地を転用するのか(例:共同住宅、自己住宅など)を具体的に記入します。 ・法人の場合は、名称や代表者氏名、主な事業内容なども記載が必要です。 |

| 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) | ・転用したい農地の「戸籍」のようなもので、土地の現在の情報(所有者、地目、面積など)が記載されています。 ・法務局で取得し、発行から3ヶ月以内の最新の内容のものが求められます。 ・申請書に書く内容と、この証明書の内容が合っているか確認しましょう。もし、所有者の住所が登記簿と違う場合は、その住所変更の経緯がわかる住民票なども必要になります。 |

| 公図(写しでも可) | ・転用したい農地がどこにあるのか、その周辺の土地がどうなっているのかを示す地図です。 ・法務局で取得できます。 ・転用したい土地を赤枠で囲み、その隣にある土地の地番(土地の番号)、地目(種類)、所有者などの情報を記入するよう求められることが多いです。 |

| 位置図・案内図 | ・転用したい農地の場所を示す一般的な地図です。 ・縮尺(地図の大きさ)は1万分の1~5万分の1程度のものを用意し、最寄りの駅、役所、インターチェンジなどの公共施設と農地の位置関係がわかるようにします。住宅地図やGoogleマップの写しでも構いません。 |

| 申請地の現況写真 | ・転用したい農地の現在の状況を写した写真です。 ・デジカメなどで撮影し、A4用紙に数枚を配置します。農地全体の様子がわかるように、東西南北の様々な方向から撮影し、写真上に転用範囲を赤線で示し、撮影日を記載することが一般的です。 |

| 付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 | ・農地転用によって、周囲の農地に土砂が流れ出たり、排水が悪くなったりするなどの被害が出ないように、どのような対策をするかを具体的に説明する書類です。 ・例えば、コンクリートブロック擁壁の設置、給排水の具体的な方法などを詳しく記載します。もし、周辺に農地がなく、被害の心配がない場合はその旨を記入します。 |

| 仮換地証明書・仮換地図 | ・区画整理事業が行われている地域内の農地を転用する場合に必要です。 ・仮換地に関する情報は、赤字で記入するよう指示されていることが多いです。 |

主に「許可」申請で必要となる書類(より詳細な情報と計画の確実性が求められる書類)

| 書類の種類 | 説明 |

| 事業計画書 | ・なぜ農地転用が必要なのか、どのような事業を行うのか(例:自己住宅建築、工場建設など)、その事業は確実に実行されるのか、ということを詳細に説明する書類です。 ・転用目的の必要性や、転用後の土地利用計画の確実性、周辺の農地への被害を防ぐための対策なども記載します。 ・転用する面積が1,000平方メートル以上の場合や、申請書に書ききれない場合に提出を求められることが多いです。 |

| 資金計画書 | ・農地転用にかかる費用(土地購入費、造成費、建築費など)と、その費用をどのように準備するのか(自己資金、銀行からの借入など)を明確にする書類です。 ・自己資金と借入金の合計が、転用にかかる総費用と一致していることが求められます。 |

| 資力を証する書類 | ・資金計画書に記載した費用を、申請者が本当に用意できる能力があることを証明するための書類です。 ・具体的には、銀行が発行する預貯金残高証明書や融資(見込)証明書、または預貯金通帳のコピーなどがこれにあたります。 ・これらの書類は、発行から一定期間(通常3ヶ月以内)の有効期限が設定されている場合があるので注意が必要です。また、通帳のコピーの場合は、原本に相違ないことを証明する「奥書証明」を求められることもあります。 |

| 土地利用計画図・建物等施設の平面図/立面図 | ・転用後の土地にどのような施設(例:住宅、駐車場、資材置き場など)を、どこに、どのような形で配置するのかを詳細に示した図面です。 ・建物を建てる場合は、その建物の構造、階数、建築面積、延床面積などが明記された設計図面(平面図や立面図)も添付します。 |

| 排水計画図 | ・転用後の敷地から発生する雨水や生活排水を、どのように集めて、どこへ流すのか(例:公共下水道、側溝、河川など)を具体的に示した図面です。 ・排水施設の構造なども詳しく記載します。 |

| 工事見積書 | ・土地の造成や建物の建築など、転用に伴う具体的な工事にかかる費用の見積もりを示す書類です。 ・ハウスメーカーや工事業者から発行してもらうのが一般的です。 |

| 水利権者等の同意書 / 土地改良区の意見書 | ・転用したい農地が、農業用の水路など、地域の水利施設を利用している場合、その施設の管理者(水利組合や土地改良区)から、転用について同意や意見書を得る必要があります。 ・特に土地改良区の区域内にある場合は、転用前に「地区除外」という手続きが必要になるため、早めに相談し、意見書を発行してもらいましょう。 |

| 地積測量図 | ・一筆(一つの土地)の農地のうち、一部だけを転用する場合に必要となる、土地の正確な測量図です。 ・専門的な測量が必要なため、通常は土地家屋調査士という専門家に依頼して作成してもらいます。 |

| 委任状 | ・農地転用の手続きを行政書士などの専門家や代理人に依頼する場合に、申請者本人がその代理人に手続きを任せる意思があることを示す書類です。 ・申請者本人の実印(または認印)が必要です。 |

| 農振除外の申出に対する通知書 | ・転用したい農地が「農業振興地域内の農用地区域(通称:青地)」に指定されている場合に必要となる書類です。 ・これらの農地は原則として転用ができないため、転用前に「農用地区域からの除外(農振除外)」という手続きを行い、それが承認されたことを示す通知書が必要となります。この手続きには半年程度の時間がかかることがあるため、計画は早めに立てましょう。 |

| 法人の登記事項証明書 / 定款 | ・申請者が会社やその他の法人である場合に必要です。 ・法人が実際に存在すること、そしてその法人の事業目的が転用事業と合致しているかなどを確認するために使われます。法人の登記事項証明書は法務局で、定款は会社設立時に作成されたものです。 |

知っておくべき重要なポイント

◇ まず最初に市町村の都市計画課に確認を!

転用を検討している農地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かを知ることが、手続きの第一歩であり、最も重要です。

◇ 農業委員会事務局への事前相談を徹底!

農地転用の手続きは、地域や転用目的によって追加の書類が必要になったり、特別な条件が付いたりする場合があります。スムーズに進めるためにも、早めに、そして遠慮なく地域の農業委員会事務局に相談しましょう。

◇ 無断での工事着手は絶対にしない!

許可や届出が完了する前に農地の転用工事を開始することは農地法違反となります。違反した場合、原状回復命令(農地を元に戻す命令)が出されたり、懲役や罰金などの厳しい罰則が科せられたりする可能性があります。

◇ 「地域計画」の確認も忘れずに!

近年、多くの市町村で「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」が策定されています。農地転用を検討している土地がこの計画の区域内にある場合、転用前に地域計画の変更や「協議の場」への参加が必要になることがあります。特に営農型太陽光発電施設への転用では、許可申請前の「協議の場」での確認が許可要件となっています。

名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は各種許認可申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。

ご参考:農地転用の説明動画

農地転用の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。